2025年9月29日、川崎市中原区にある「感泣亭」で開かれた、えむえむの会による交流会に参加しました。今回のテーマは「発達障がい 訪問看護でできること」です。えむえむの会は、川崎市中原区で活動する、発達障がいのある子を支える保護者の会です。「笑む笑む」の名の通り、悩みを共有し、参加者が笑顔でつながれるような場作りを大切にしています。

- 公的な窓口を訪ねても通り一遍の答えしか得られない

- 本当に知りたい情報は、一体どこにあるのか

このような悩みを抱える当事者や支援者が集うこの交流会で見えたのは、「本当に必要な情報が、それを最も必要とする人に届いていない」という現実と、インフォーマルな場の持つ大きな価値でした。

「関係構築から始める支援」訪問看護師が伝えるアプローチの要点

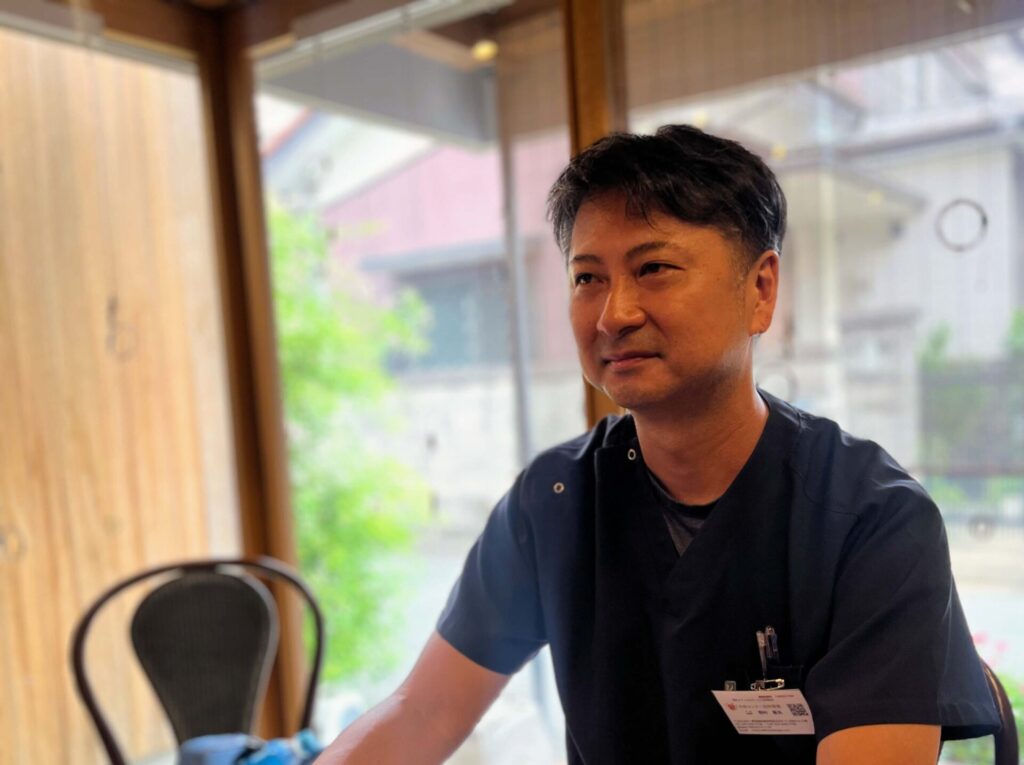

この日の会には、えむえむの会の会員をはじめ、発達に特性のある子を育てる保護者や、地域相談支援センターの相談員など12名が参加。講師を務めたのは、多摩センター訪問看護の代表 野村重浩です。

講義で語られた、支援の核となるアプローチの要点は大きく3つありました。

一つ目は、まず「仲が良くなること」。

支援の第一歩は、喜びや不安といったそのご家庭ならではの「家庭の中にある感情」を共有すること。だからこそ、プログラムありきではなく、一緒に料理をするような日常のやり取りの中から、ていねいに関係性を築いていきます。

二つ目は「成功体験の積み重ね」。

最初は抵抗のあった入浴も、繰り返すうちに当たり前になります。特別な訓練ではなく、こうした「日々の取り組み」が自然と行動療法となり、この積み重ねが本人の自信につながるといいます。

そして三つ目が「内面を褒める」こと。

「できた」結果だけでなく「やろうとした」意志を認めることで、挑戦する勇気が生まれます。「うまくできなかったことを許せるかどうかで未来が変わる」という内容に、参加者はみなさん頷いていました。

「必要な情報が届かない」当事者と家族が直面する制度の壁と現実

講義に続き、話題は参加者が日頃抱える困りごとや情報共有の場へと移りました。多くの質問は、参加していた地域相談支援センターの相談員に集中しており、「本当に必要な情報が、それを最も必要とする人に届いていない」という現実を表していました。

参加者からは「市の窓口に相談しても一般的な制度の説明に終始してしまう」「担当の相談員やワーカーによっては、有益な情報が得られない」といった切実な声が上がりました。特に、18歳を境に利用できる制度が分断される「制度の壁」や、訪問看護の利用に不可欠な主治医の「指示書」が医師の考え方一つで得られないなど、当事者の前に立ちはだかる障壁は少なくないようです。

公的な窓口だけでは得られない個別具体的な情報を求め、藁にもすがる思いでいる家族にとって、「えむえむの会」のようなインフォーマルな場での口コミや情報交換が、いかに重要であるかが如実に現れていました。

レスパイトから自立支援まで。訪問看護の多様な活用方法

講義と交流会を終え、参加者からは以下のような感想が寄せられました。

- 発達障がいでどのように訪問看護が利用できるのか全くわからなかったので、いろいろなお話しを聴くことができてよかったです。本格的な利用までにはまだハードルは高そうですが、まずは調べてみることからはじめたいと思います

- 訪問看護に対する視野が広がりました。障がい認定されていないが、不登校やHSPの子どもが在席している学習塾のバイトをしているので、このような周辺情報を知ることができ、この機会に参加できてよかったです

- 訪問看護といえば老人に限られていた時期から対象を広げて、発達障がいの訪問もされている現状。実際の活動をお聞きし、大変勉強になりました。上から目線でなく対象者に寄り添った活動、感銘を受けました。利用者の方の要求も強くなっている現在、受け入れも大変そうだとも思いました。制度が複雑なことも明らかになりました。認知行動療法について、もっと知りたいです

- 子どもに対してスモールステップで認めてあげることをもっと小さなころからできていたら、自己肯定感を高めることができたかなと思いました。自分にも家族にもそういった視点で接していきたいです。困りごとのある家族がどこに相談したらよいのか、病院へ行くことも大変である方たちの生活が少しでも楽になると良いと思いました

- こちらのルールに乗せるのではなく、支援する側のルールに合わせるという野村先生の寄り添う考え方の凄さをあらためて感じました。方法はたくさんあったほうがいいのですが、発達障がいの子どものためにといつも情報を集め、疲弊している保護者にとって大切なのは、不安を軽減するために自分を知ることだと思いました

これまで訪問看護との接点がなかった方々にとって、この会が新たな可能性を発見する場となったことが伺えます。

これらの声が示すように、訪問看護は高齢者や医療的ケアが必要な方だけのものではありません。日常の入浴介助といった直接的な支援、家族のための休息(レスパイト)、そして将来を見据えた生活スキルのトレーニングも可能です。発達障がいのある方とそのご家族の人生に長期的に寄り添い、支える力強い選択肢になるでしょう。

一人で抱えずに、まずは「相談できる場所」を知ることから

今回の交流会で改めて浮き彫りになったのは、公的な窓口だけでは本当に必要な情報にたどり着くのが難しいという現実です。だからこそ「えむえむの会」のような、当事者や支援者がつながるインフォーマルなコミュニティの力が、今後ますます重要になっていくのでしょう。

主催した「えむえむの会」では今後、きょうだい児への支援や、支援者自身が自分を知る「自己覚知」をテーマにした講座も企画しているとのこと。活動はこれからも続いていきます。

私たち多摩センター訪問看護では、専門知識を持つ看護師がご自宅に伺い、お子さんの特性に合わせたケアを一緒に考えます。日常の些細な相談から、入浴の介助といった具体的なサポートまで幅広く対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

\ お気軽にご相談ください! /

取材・執筆 織田さとる